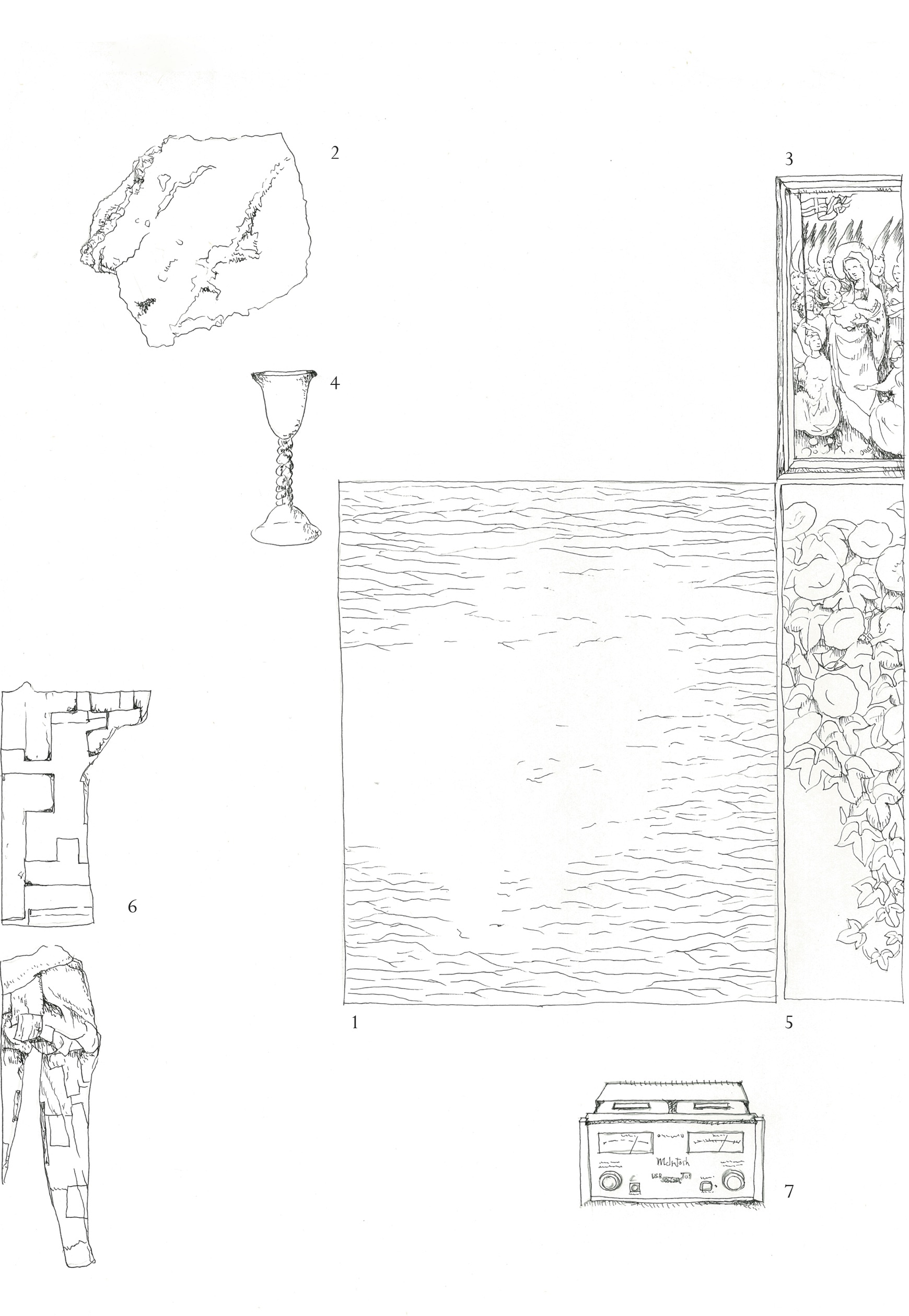

1. International Klein Blue(IKB) /

インターナショナル・クライン・ブルー

今回の催しのために「青」を探していたとき、私は父親に相談した。父親は芸術や色々な方面に明るい。「青といえば?」父親はすぐさま私の意図をみてとり「クラインブルー」と言った。イブ・クラインのことは知っていたから、私もすぐさま、この企画の中枢は、この人の青であると直感した。

1957年にフランス人画家イブ・クライン(1928-1962)が開発した色。単色のみで描くモノクロニズムの画家だが、特に青を重用し、その青色で特許を取った。彼が青にのめり込んでいった経緯はこうだ。10代の頃、盟友のアルマンとパスカルと共に旅をしたときのこと。地元ニースのビーチで寝そべっていた3人は突如「世界を3人で分割する」ことを思いつく。アルマンは大地、パスカルは空気(言葉も含む)、彼は惑星を取り囲む宇宙空間を得た。むろんこれは「ポーズ」であり、実際に彼ら3人の若者が世界を分かつ力を持っていたわけではない。しかしイブ・クラインの、この空に対する象徴的な「ポーズ」は、以後の彼の芸術性を推し進める力となる”青い予見”を与えた。また、20歳のころロンドンの画材屋で働いていたときに、パステルの輝きに見とれた彼は、粉末状の純粋な顔料のもつオーラにはまり込んでいった。それ自体が本質的に「色」であり、強烈に「色」であり、また「物質」であることに驚喜した。しかし顔料は必ず膠などの展色材と混ぜて使わないと定着しない。これを混ぜ合わせてしまうと彼の望む輝きが失せてしまう。そこで彼は粉末の輝きを殺さない特殊な合成樹脂を混ぜてローラーで塗って定着させた。

イブ・クラインは、このように空や色などといった形のないものと、「形のある青」を結びつけることにこだわった。その根本にあったのは10代のころ出会った「薔薇十字団」の経典だと言われている。詳述は避けるがこのマックス・ハインデルという人の教典の根底には「生と形体の両極性、そして両者の究極的な統合」という観念がある。彼の青いタブローや、青に関するコンセプチュアルなアート行為は、すべて自分の信仰を具現化する行為だったのではないかと、美術評論家の東野芳明氏は書いている。そして私もそうであったら良いと思う。信念を見出し、それを考え、祈り、それを形にすることほど尊いことはあるまい。

この青は単なるウルトラマリン(に限りなく近いブルー)だが、イブ・クラインの青は、眼の豊潤な体験だけに淫した、強い知的快感を与えてくれる。この知的快感は、青と白の間を限りなく行き来した私のこの夏の快感そのもので、それはイブ・クラインの企みそのものだったのかもしれない。この文章はこの色の名前と同じ名前をもつ曲を聴きながら書いた。

/Monochrome bleu sans titre(IKB) 1959 メニル・コレクション蔵『Centre georges pompidou Yves klein』(Le Musee)

2. lapis lazuli /ラピスラズリ

ウルトラマリン(77007)の顔料の原料となる半貴石。ウルトラマリンとは「海を超えて」という意味。ここでいう「海」とは地中海を指し、超えてきたものこそが「ラピスラズリ」である。主にアフガニスタンで採掘され、ヨーロッパへ渡った。原石を顔料にする技術が複雑であったために最も高価な顔料となり、金と同等かそれ以上の価値があった。壁画や絵画などに使われたが、とにかく高価であるため、滅多なことでは使用できなかった。天然のウルトラマリンを使った画家で有名なのはフェルメールである。あのミルクメイドの前掛けがウルトラマリンの塊である。この青が、注がれゆく牛乳の白をより白くしている。この絵のオーラはこの石の青さによるものが大きい。

本物の天然ウルトラマリンは酸によって分解し、色を失う。例えばレモン汁などをたらし、硫黄臭を放ちながら透明な灰色に変わればそれはウルトラマリンであると判断できるというのだ。青の補色である黄色をしたレモンが青を捕食するとは面白い現象ではないか。

/http://www.istone.org/lazurite.html

3. The Wilton Diptych(right) /

イングランド王ウィルトンの二連祭壇画(右)

ラピスラズリの塊といえるような50cm ×30cmほどの大きさの小さな中世後期の祭壇画。旗を見ての通り、イギリスに関連している。リチャード二世がイングランドを治める王権を聖母マリアとキリストから授かるという主題のこの祭壇画は、蝶番で二枚の板が接続されて本のようにたためるようになっている。左側の板と右側の板にそれぞれ絵が描かれており、これはその右側の絵の部分である。左側には跪き祈りを捧げるリチャード二世が描かれており、それを右側に描かれる聖母マリア、幼児キリスト、そして11人の天使たちが受けるという図式。リチャード二世がイングランド国王になったのが11才の時だったので、天使が11人描かれており、天使たちは全員、リチャードの副紋章である白い雄ジカの飾りをつけている。幼児キリストを抱く聖母マリアは、キリストの足を掲げ、磔刑時に釘が打たれることを暗示している。

ラピスラズリから精製した天然のウルトラマリンは滅多なことでは使用できないと先述したが、このような聖母やキリストを描くことこそ「滅多なこと」であり、キリスト教における精霊のシンボルカラーである青は金より貴重な天然ウルトラマリンを使って描く価値があった。

/作者不詳 ロンドン ナショナル・ギャラリー蔵 『l’art gothique』(Citadelle & Mazenod)

4. 瑠璃 /七宝のひとつ

濃い赤みのある青色を瑠璃と呼ぶほか、ガラス、ガラス工芸の古称であり、韓国語ではその名残でガラスを「ユリ」という。仏教世界の中心にそびえ立つ須弥山で産出される宝石で、仏教の七宝(金・銀・瑠璃・玻璃・しゃこ・珊瑚・瑪瑙)の一つ。日本では瑠璃の洋名をラピスラズリとすることが多い。

/藍色ねじり脚付ガラス杯 神戸市立博物館蔵 ”(中略)西洋製ドリンキンググラスのツイスト・ステムを意識したものだが、日本的な変容と美意識が見られる。”『VIDRO&GIYAMAN びいどろぎやまん図譜』(淡交社)

5. 鈴木其一の朝顔 /しゃべり続ける絵

父親に連れられて2004年の東京国立近代美術館「琳派 RIMPA」展を観たのはいまから14年も前のことか。19歳だった私は、19歳なりに真剣に鑑賞したが、いつになっても父親が出てこなかった。母親と妹と三人でずっと売店で待っていた。すると頬を紅潮させた父親が出てきた。「いやーおれ、燕子花図の前でずっと泣いてた 途方もないわ」。19歳で生意気だった私はその時そんな父親を軽くあしらったが、何気にキョーレツな思い出だったらしく今でもその時のことを鮮明に覚えている。

私はその後、断続的に色々な所で何度も光琳の絵を観ているが、先日京都の細見美術館で「鈴木其一」の絵を初めて観た時はそれこそキョーレツだった。これから書くことは完全なる私感なので聞き流してもらっても構わないのだが…鈴木其一の絵がべらべらべらと喋りだしたのである。静かにしている酒井抱一の野草かなんかの優雅な絵の横で、とにかくうるさい。「俺です」「俺こんなの描きました」「ちょっと今回は変わったことしてみました」「そんな俺です」こんな調子である、どれどれとその絵を観てみると、ぶっ飛んでしまうほど上手い。まるでアドビーのイラストレーターで描いたんじゃないかというようなゆらぎの無さと、プロダクト感がある。自己主張がかなり強い。だいたいは京都の尾形光琳も、彼を私淑した江戸の酒井抱一も放蕩的で放埒で無責任な時代があったようだ。真面目な人間は後世に残れないんだなとガックシくるが、其一のやりっぷりはすごい。子供の頃から弟子入りして世話になっていた抱一も死んでしまって江戸琳派のさらに後期であるからやりたい放題。号の「菁々(せいせい)」も光琳の号「青々(せいせい)」を射程圏内に定めた上のものだ。そのころはもう抱一は軽く超えていたような気でいたらしい。

其一のこの青い朝顔図は父親が泣いた光琳の「燕子花図」の明らかな翻案であると言われている。光琳は伊勢物語の第九段東下りの場面をモチーフにしている。”其一の本作品は、すでにその色彩に秘められた文学的呪縛から逃れて自らのテクニックを造形的な美にのみ集中させているようにみえる”。其一が文学になんて興味なかったのか、切なくなるほど興味があったからこそ、興味がない振りをしたのか、腕が勝手に動き考えている暇もなかったのか知らないが、謙虚であったとは到底思えない。その溢れ出してしょうがない自己顕示欲は、愛おしい。父は光琳の途方の無さに涙したが、私は其一の途方の無い主張の強さと人間臭さに、意気投合してしまい仲良くなってしまったのだった。

/朝顔図屏風 Morning Glories メトロポリタン美術館蔵 『鈴木其一―琳派を超えた異才』(東京美術)

6. BORO /世界にわたった綿のボロ

青山骨董通りの「古民芸もりた」を訪れたときのことをよく覚えている。小さな布の欠片は時を経てすっかり色褪せているが、褪せた色同士の組合せは非常にモダンで擦れた艷があった。ひとつひとつの布切れをみていると、この布切れはどんな着物の一部だったんだろうと想像が膨らんだ。その後手に入れた店主の著書でBOROというものを知った。藍一色の擦り切れた人型の綿の塊には確実に魂があり、それを着倒した人物の気迫の激しさに思わず目をつむりたくなる。一般に襤褸と呼ばれる絹のボロに対して、森田氏が名付けた綿のボロはアルファベットだ。青山のお店の店頭に置いていたこの「たっつけのボロ」がニューヨークの有名なファッションメーカーの部長の目に止まり、拾い上げられてから綿のボロはBOROになったと森田氏は言う。なんでも海外のデザイナーは、これらをひとつひとつのピースに解体して再構築してリデザインするために日本のボロをどっさり買ってゆくのだそうだ。流通価格はかなり高い。これは知り合いの道具屋さんに聞いた話だ。

/『布の記憶』(青幻舎)

7. McIntosh /マッキントッシュのアンプ

この夏はずっと青と白のものを探していた。ある日、父親と顔を突き合わせてこの件について話していると、そこに父親の知り合いの「本屋の佐々木さん」が来た。引きが強いものだ。本屋の佐々木さんは大変に博学であり好事家であり食いしん坊なのだ。食いしん坊はさておき、私はさっそく自分の考えていることを本屋の佐々木さんに話しまくった。アレとかコレとかああいったモノをああしてこうして…と。すると佐々木さんはすぐさま、とめどもなく青いものや白いものを羅列してくれてそれを繋げようとしてくれる。その波に溺れそうになったときに、すでに白の候補にあがっていたマッキントッシュ(白の解説を参照のこと)のことを話したくて「例えばマッキントッシュとか」と私が言うと、我が意を得たりといったように「ああ。マッキントッシュの青ね」と本屋の佐々木さんは言うのだ。私は「え?マッキントッシュといったら白のポリカーボネイトでしょう」というと、数秒ののち「ああ、そっちのマッキントッシュの方ね、当然アンプのほうかと思った」と言うのだ。

これは面白いすれ違いだった。私のような柔らかくて薄っぺらい人間にとって、マッキントッシュといえばスティーブ・ジョブズのアップル(Apple Inc.)の「マッキントッシュ(Macintosh)」しかない。しかし本屋の佐々木さんのような硬派な好事家にとってはマッキントッシュといえば、アンプメーカーのマッキントッシュ・ラボ(McIntosh Laboratory, INC) の「マッキントッシュ(McIntosh)」なのだ。その特徴的な色をした対のメーター窓は「ブルーアイズ」と呼ばれてオーナーの所有感を満たしているという。

思わず力んでいた体が解けて、眼鏡を外したような心地がした。この本屋の佐々木さんとの軽妙なエピソードをもって、この夏の研究のエピローグとさせてもらいたい。BLUE版<完>

これは2018年8月阪急うめだ本店スーク暮しのアトリエでの展示のために書き下ろしたものです。

歴史や芸術の解釈には諸説がございます。あくまでも私説とお考えください。またこれらの調査は夏の自由研究であり営利目的ではございません。