三連休の最後の日だった昨日の夜、私は機嫌を悪くして、夫を色々と責めた。今思えばいつもそうだったけど、日曜日の夜や月曜日の朝、別れの時間が近づくと私はいつも機嫌を損ねた。仕事も無く子どもいない私にとっては、夫が全て。そんな風に、鉛筆の芯の先を細く細く削るようにしかものごとを考えられなくなる時がある。一晩たって反省しても、もう彼はいない。

私は、頭でものごとを考えることが大嫌いだ。いや、正確に言うと自分にそうなるように推奨している。学生時代に私はサルトルとボーヴォワールの恋愛について研究し卒業論文を書いた*1。長い長い研究の結果書いた論文の結論をこのように締め括った。「現代の女性は放っておくと理性が強く出てきてしまい、いい女であろうとする。その傾向は女を不幸にする。現代の女性は努めて万事感情に身を任せるべきだ」と。22歳の私はその時からずっと、特に恋愛に於いて、そのようにやってきた。

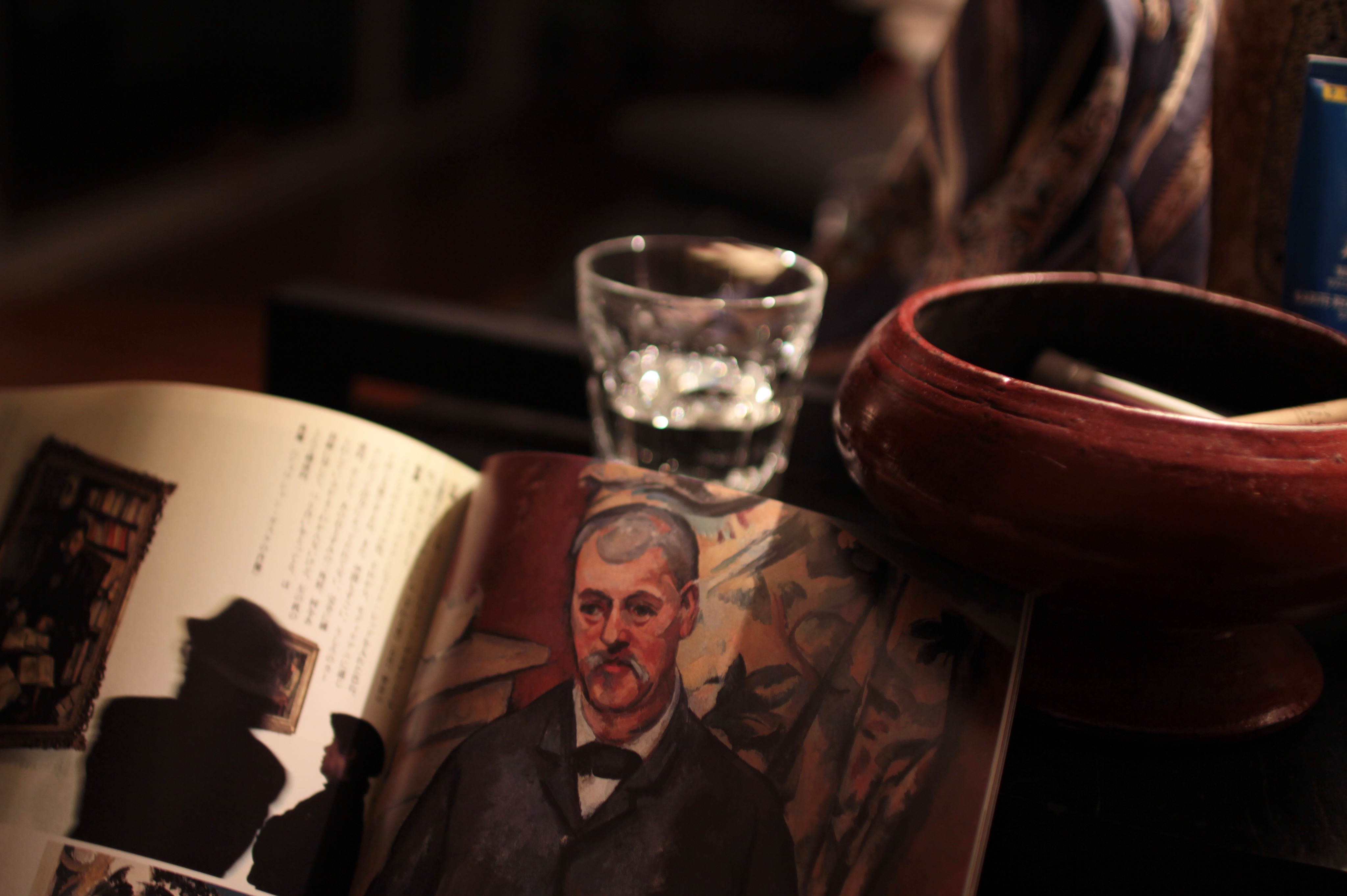

結局昨日の夜、口論は中折し、夫は「これを読んだらいいよ」とひとつの結論としてこの本を私に手渡した。「男女は違うから放っておくと4年で別れるようになっている」極端に言うとそういうことが書いてあるらしい。もちろん彼は結婚4年目の我々もじきにそうなる、ということではなく、頭で分かっていれば乗り越えられるから、ということが言いたいのだ。私は手渡された本をぱらぱらとめくって、そばのコンソールに置いた。その手のことにあまり興味も持てなかった。

一晩たってふとコンソールを上の本に目をやると、本の上にはペパーミントのフリスクが置かれていた。きっと夫が出掛けに無意識に置いたんだと思う。そのフリスクを見つめていたら、なんとなくもう少しやっていけそうな気がしていた。ミントの冷たい香りのするあたたかい息を感じたからだ。

*1 ボーヴォワールという人は、世界初の女性知識人と言われている。そしてサルトルは言うまでもなく実存主義を提唱した哲学者だ。サルトルはひどい斜視で汚い歯並びをしており背も低く、とてもじゃないけどハンサムとは言えなかったが、死ぬほど頭が良かった。ボーヴォワールは自分が賢いことを認識していた。アグレガシオンを次席でパスした彼女にとって、自分に釣り合う相手は、それを主席でパスした彼しかいなかった。サルトルは実存主義を振りかざして狡いことをたくさんした。(少なくともサルトルの行動は私にはそう見える)サルトルも彼女のことをわかっていて「ぼくたちは双子(ソウルメイト)」と囁き彼女を自分のものにした上で、投機や実存の証明として死ぬほど女遊びをする。ボーヴォワールは彼の思想について行くため、それらを全て頭の中で処理しようとした。その結果は悲しいものだった。