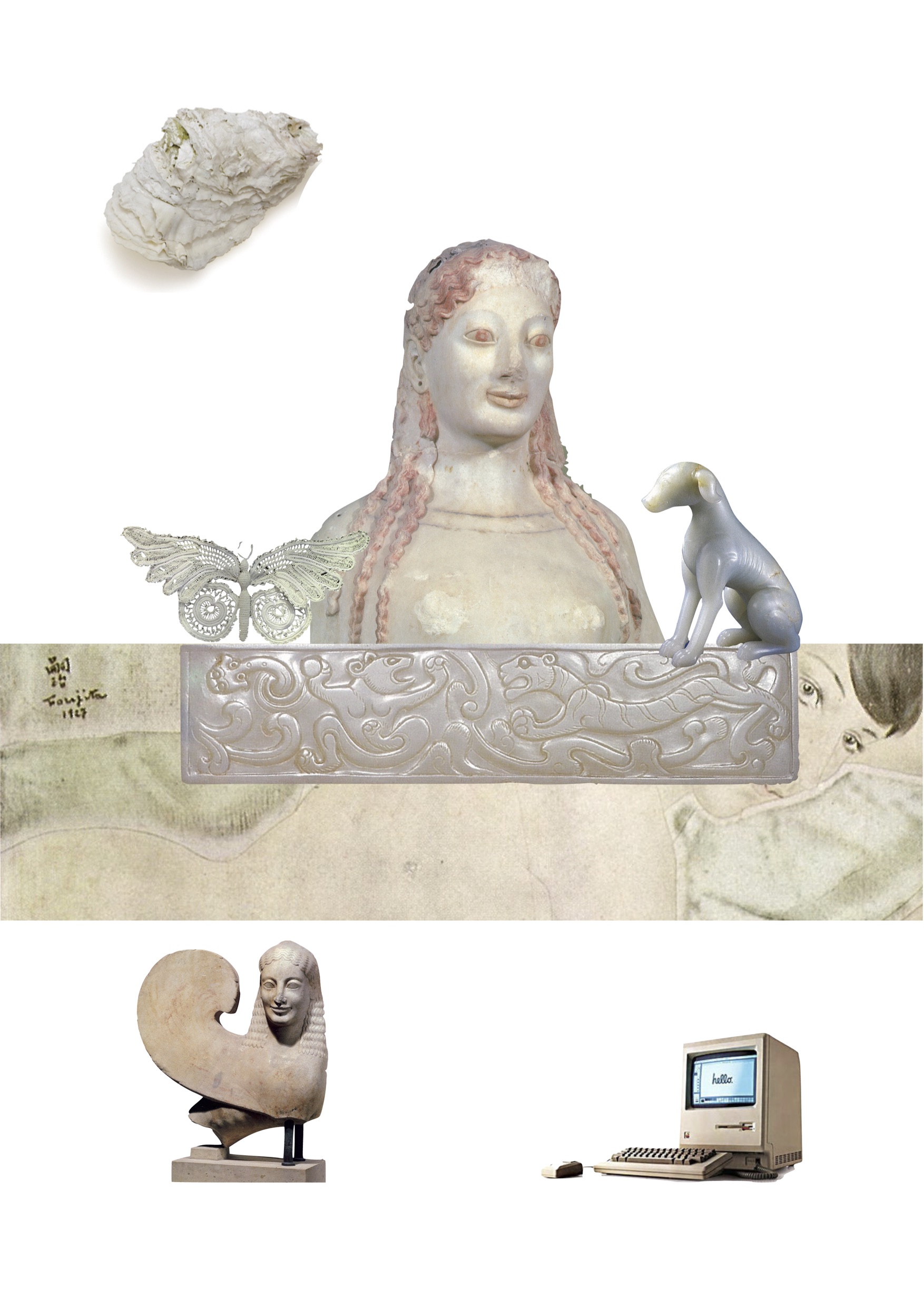

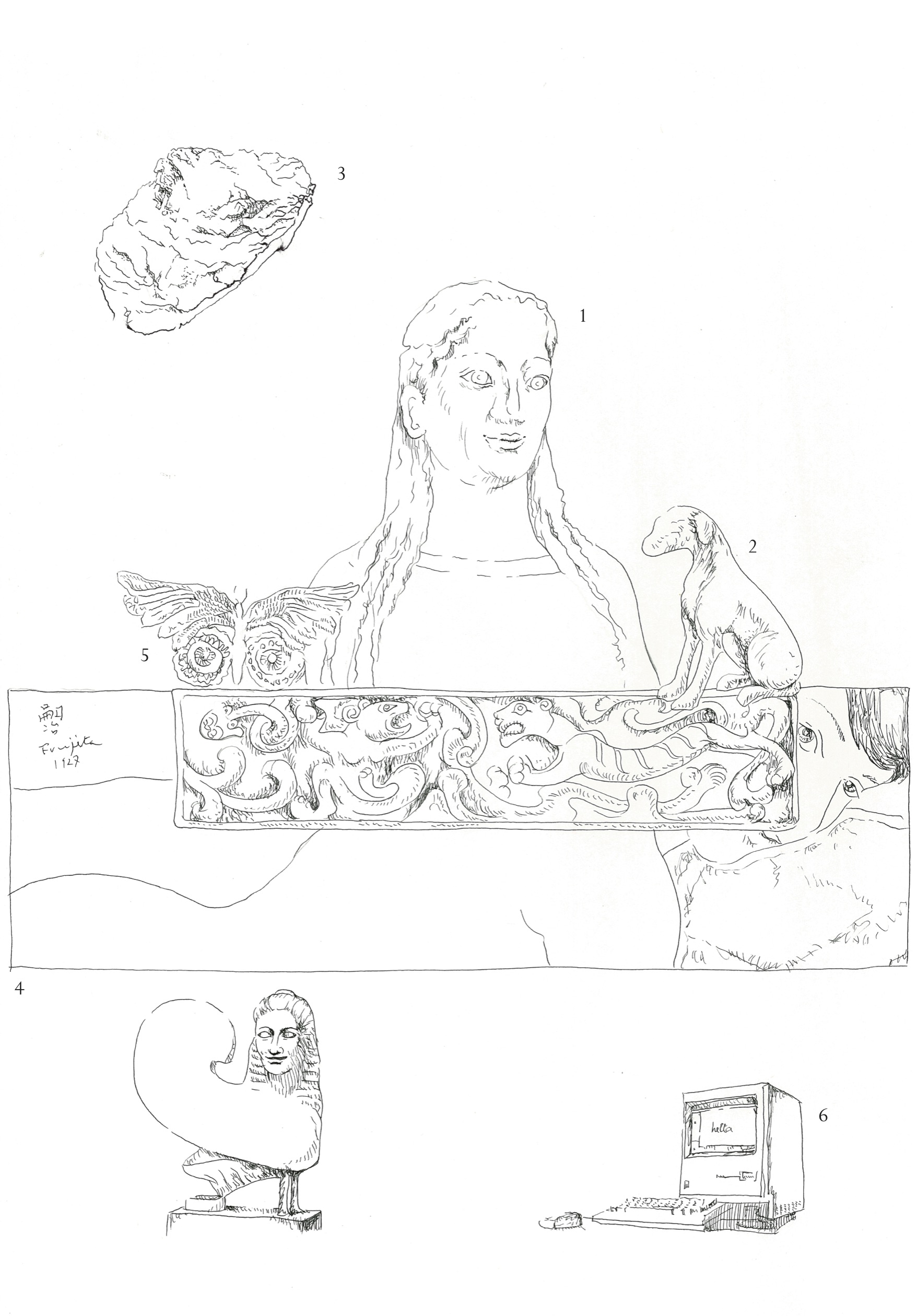

1. archaic smile of kore /

アルカイック・スマイルの超越的なかげり

インターナショナル・クライン・ブルーに電気的なショックを受けて突き進んだこの調査だが、青にインパクトがあればあるほど、白の世界はいつも静かで涼しく私を包んだ。白はベイシックであり、クラシックであり、抑制されていながら温かみがある。このイメージをもって想像を膨らませたらまず出てきたのが、大理石の彫刻だった。古代ギリシア美術の書物を繰ってゆくと、柔らかい白さがたっぷりと、鮮烈な青たちにやられた目を満たし、休ませてくれた。その中で一等惹かれたのが、このアルカイック・スマイルのコレー(少女)だった。アルカイック美術は古代ギリシア美術クラシック期の前身となる様式である。「古拙な・稚拙な」とか訳されて、完成品としてのクラシックに対して未完成な前段階にあることを意味する言葉として使われる。古代ギリシア美術は非常に完成度が高く、その後現在にまで続く美術史の原点と言われている。このアルカイック・スマイルはさらにその原点と言えよう。アルカイック美術の作品の主体はクロース(少年)とコレー(少女)だ。軽い笑みを浮かべ、骨盤を固定した状態で直立するか、かるく左足を前に出している。この静止、直立不動は技術の不足からくるものではない。それは「意識的な精神の所作」である。ギリシア人は万物には秩序がなければならず、秩序があることは善にして美であると、本来的に考えていた。ここに静かに流れるものは「制約」である。アルカイック・スマイルは「保たれた秩序、調和、善そして美」に浸っているような快潤な笑みだ。しかし、この「笑み」をじっと見ていると、何か儚い思いに駆られる。消えることが予めわかっているかのような。いや、事実アルカイック期を経て、クラシック期に入ると、その笑みは消えるのだ。アルカイック美術では人間を、精神と肉体が分離されないひとつの生命体として捉えられていた。この後、クラシック期に入ってゆくと、この笑みは消え、深い重々しい真面目さがこれに代わる。精神と肉体は別れて、精神的な面が人間の主体を占め、内省的とか精神的などが課題となってくる。公の場で生活感情を出すことは教養のあることではないとされた。筋骨隆々な肉体は強い精神性を増強するように追随しているように感じられる。動きも出てきて自然だが、何かどこかが不自然だ。アルカイック・スマイルに関しては、様々な考え方がある。この独特の笑みは一種の「超越的なかげり」を持っているという学者がいた。私にはその言葉がしっくりきた。そのかげりはまるで「”人間がひとつの容れ物に肉体と精神を容れて満たされる” という最低限の慎ましやかな秩序」の崩壊の兆しのようだと、私は思った。その予見が抑制された笑みや体勢から醸し出ているかのように思ったのだ。

/ペプロスのコレー 前530年頃 および スフィンクス 前500-530年頃 アテネ アクロポリス博物館『新潮古代美術館4 永遠のギリシア』(新潮社) 澤柳大五郎氏、村田数之亮氏の項を参照

2. 玉器/玉の持つ5つの徳

中国において古代から近代まで一貫して、支配階級が求めてやまなかったものが、玉器である。玉に関する明確な規定・解釈はすでに後漢の時代から始まっている。この定義に、私は激しく胸を打たれた。後漢の許慎は『説文解字』の中で、玉とは「石の美なるもの」であり「それ自体に”五徳”がある」と玉を初めて定義している。この許慎がいう五徳とは次の通りである。「光沢に潤いと温かみがあるものが、仁。外から見て中の色が分かるほどに透明度が高いものが、義。叩くと澄んだ美しい音色を発し、その音が遠くまで届くものが、智。折れるまで曲げることができないものが、勇。鋭利だが人を傷つけることがないものが、潔。」これは、玉材の属性から派生した観念である。この「仁・義・智・勇・潔」の調和の取れた徳のかたち、それこそが物体としての玉であると言うのだ。最後の「潔」は「潔白」という言葉から白さを連想する。イブ・クラインが物体としての「青」に精神性を求めたように、中国では山から玉を削りだし、細部に渡るまできめ細かく彫りこみ、玉の持つ内なる精神性を形にした。玉器は「形と精神を兼ね揃えている」といえる。ギリシア美術では、彫刻家が捉えた「人間や神に宿る肉体や精神」を大理石に移し入れた。だが中国では素材そのものが「徳」をもつとされ、その「徳」をいかに表出させるか、という方向になる。古代中国の玉器は様々な素材があるが、中には大理石(炭酸カルシウム)も含まれる。同じ素材に対して、捉え方が全く違うのだ。

/玉熊虎相門文板飾 漢 天津市芸術博物館蔵 および 玉狗 清乾隆 故宮博物院蔵『中国美術全集9工芸編 玉器』(京都書院) 楊伯達氏の項を参照

3. 風化した牡蠣 /白出所の貝

「青出処の石(あおいづるところのいし)」をラピスラズリとしたのだったら、「白出処の…」は石ではなく貝だ。厳密に言えば、風化した牡蠣で、さらに厳密に言えば、そこから採れる「炭酸カルシウム」だ。これこそが、様々なものの白さの根源。ギリシア美術の大理石の白さも炭酸カルシウムによるもの。そもそも「大理石」という名前は中国から来ている。1000年頃に中国で興った「大理国」というところでさかんに産出されたことが名前の由来。これは日本語の由来なのであり、大理石、いわゆるマーブル石はギリシア・イタリアでもよく取れたというので、それよりももっと古い時代のアルカイック・スマイルのコレーは大理国の石で彫られたものではない。ラピスラズリ同様、炭酸カルシウムも酸に弱く、酸と反応してしまうと光沢を失ったり痩せたりしてしまう。(大理石がキッチン天板に向かないのはこれが理由だ。)風化した牡蠣から採れる顔料が「胡粉」であり日本画に使われる。天然の白色顔料だ。「胡粉」の「胡」はシルクロードの先のペルシアから伝わったことを表す。一方で古代ギリシア美術では「鉛白(シルバーホワイト)」という白色顔料が使われていた。鉛を酸化させると出てくる成分であり、非常に被膜力があるので、強いコントラストが出せる。肌を白くすることに執着した女性たちは、古くからこれをおしろいに使ってきた。鉛による毒性が強いため、女性たちは中毒になりながらも美を保った。近代ではおしろいには「亜鉛華(ジンクホワイト)」が使われている。亜鉛華は毒性がないためベビーパウダーの原料にもなっている。またほどよい被膜力から、絵の具の原料にも使われている。女性の肌の白さを表現するために、ベビーパウダーを使用した画家もいた。(4.へ続く)

/https://www.advancedaquarist.com/2011/10/chemistry

4. フジタホワイト/シッカロールの肌

インターナショナル・クライン・ブルーに比肩するところには「フジタホワイト」を配置してみた。藤田嗣治ことレオナール・フジタといえば、「乳白色」の女性の肌を描いたことで有名。柔らかく、押せばへこむような皮膚。とことん彩度を落として、暗闇から浮き出るような、体の中に光源を隠し持っているような艶。この「乳白色」こそが「フジタホワイト」であり、長らくその技法は謎に包まれていた。それもそのはず、フジタ自身が独自の「乳白色の下地」の制作手法を画家仲間に知られないように用心していたからで、まことしやかに様々な説が囁かれ「秘法」と言われていた。しかし意外なところから、その秘密の「缶」が明らかになったのだった。それは土門拳が撮影した「アトリエのフジタ」からわかったのだ。フジタの技法を研究していた内呂博之氏は悩んでいた。それまでの科学的な調査により、絵の下地にいくつかの成分が使われているのがわかっていた。その中には「滑石粉(タルク)」や「亜鉛華(ジンクホワイト)」などがあった。下地の成分を構成するパーツは揃っているのだが、何か必然性に欠ける…そこに現れたのが、土門拳が撮影した「アトリエのフジタ」の、机の上に写り込んでいた「チェック模様の丸い缶」だった。側面には「Siccarol/シッカロール」としっかり表記されている。作画中の手元にわざわざ汗を止めるためにシッカロールを置くだろうか?とピンときた内呂氏が和光堂株式会社(シッカロールは同社の登録商標)に問い合わせたところ、調査で発見された成分と当時のシッカロールの成分が一致した。ここから内呂氏はフジタの乳白色の下地には、和光堂株式会社のシッカロールが使われていたという確固たる仮説を立てたのだった。画家仲間には手の内をひた隠しにしていたフジタだったが、熱意ある若き写真家に心を許し、アトリエへの入室を許可してしまったのだろうと内呂氏は推測する。「君には手法を盗まれる心配がないからな」などと言っていたらしい。もちろん、仮説は仮説であり、フジタは滴る汗を止めるために首元にたっぷりとシッカロールを擦り込んでいただけかもしれず、その際にパタパタとたまたま、シッカロールが絵に落ちただけだったのかもしれないのだけれど。

/裸婦 日本近代絵画全集 7 藤田嗣治(講談社)/『レオナール・フジタ』(東京美術)内呂博之氏の項を参照

5. アイリッシュクロッシェレース / 私は奴隷

数多い趣味の中でも、断続的に私を支配しているのが手芸だ。小学校3年生で編み物を初めて以来、中学では当時流行していた雑誌『CUTiE』のおしゃれキッズに習い、スカートやバッグなど簡単なものを作り始め、大学生の頃はファッションショーを開催するサークルに入り文化服装学院のテキストまで買い込んでデザイナー気取りだった。社会人になったらDMC刺繍糸を大人買い、着なくなったマルジェラのセーター切り刻んでアメリカンフックドラグ、そして図書館で偶然見つけた『初めてのアイリッシュ・クロッシェレース』という可愛らしい女の子が表紙の本で、その繊細で真っ白な世界に恋をした。その脚で新宿オカダヤへ直行、一式を買い込んだ。クロッシェレースとはかぎ針を使ってひと目ずつ編んでゆくレース。その中でもアイルランドでつくられていたクロッシェレースには特徴があり、薔薇などの花や葉っぱの立体的で小さなモチーフをぎっしり並べて、波編みで繋ぎ合わせてゆくため、表面に凹凸が生まれ非常に立体的に仕上がる。程よく高い難易度に寝食わすれ編み続けた。むら気の浅ましさで、難易度の高いところを済ませてあとは単純作業となったところで、もっと難しそうなものを作りたくなる。そんなこんなで製作途中のものが何個もあるのに、またオカダヤへ行くことになる。ある時、そんな自分の行く末を呪い、オカダヤの手芸売り場のおばちゃんに「わたしは作りかけの作品がたくさんあるのに、また新しいものに手を出してしまうんです、病気でしょうか」と話したことがある。するとおばちゃんはあっけらかんと言うのだ。「私もそうよ。ひとつも完成させなくても良いの。一生続きを作り続けてゆくのよ。」私はスンナリ得心し、おばちゃんをお釈迦様のように拝し、景気よく追加の道具を買い込んだのだった。このように手芸は間違いなく私を「支配」しており、私は一生その「奴隷」だ。

/蝶のモチーフ 自作

6. Macintosh /マッキントッシュのパーソナルコンピューターの黄ばみやすい白さ

白いものを探しはじめて、かなり初期に思いついたのが、この初期マッキントッシュの白だった。現在ではマッキントッシュはアルミボディに包まれているが、90年台中盤に初代iMacが出るまでは、このボディはこのザラザラとして黄ばみやすいポリカーボネイトだった。調べてみると、やはりこの黄ばみやすいポリカーボネイトには愛好者がいるらしく、たいそう黄ばんでしょうもなくなってしまったマシンを丁寧に分解し、パーツごとに過酸化水素水をハケで几帳面に塗った後、太陽の紫外線に当てて漂白成分を反応させ、キーボードのキーも全て外してジップロックで浅漬けみたいに漂白剤に漬け込んで、新品同様に復元している動画を上げているような好事家もいる。レトロと言ってしまえばそれまでだが、この白ともベージュともグレーとも言い難いプラスチックの塊は、風情がある。優雅に古味を帯びているわけではないが、病院などで見る古ぼけた嫌なベージュという風でもない。やはり、あのザラつきのあるくすんだ白いMacで、チロルチョコレートみたいなキーボードをパンチしたい気持ちに駆られる人間は少なくないのだ。

WHITE版<完>

/初代Macintosh https://gigazine.net/

これは2018年8月阪急うめだ本店スーク暮しのアトリエでの展示のために書き下ろしたものです。

歴史や芸術の解釈には諸説がございます。あくまでも私説とお考えください。またこれらの調査は夏の自由研究であり営利目的ではございません。

「芸術と感情の記録」カテゴリーアーカイブ

青について

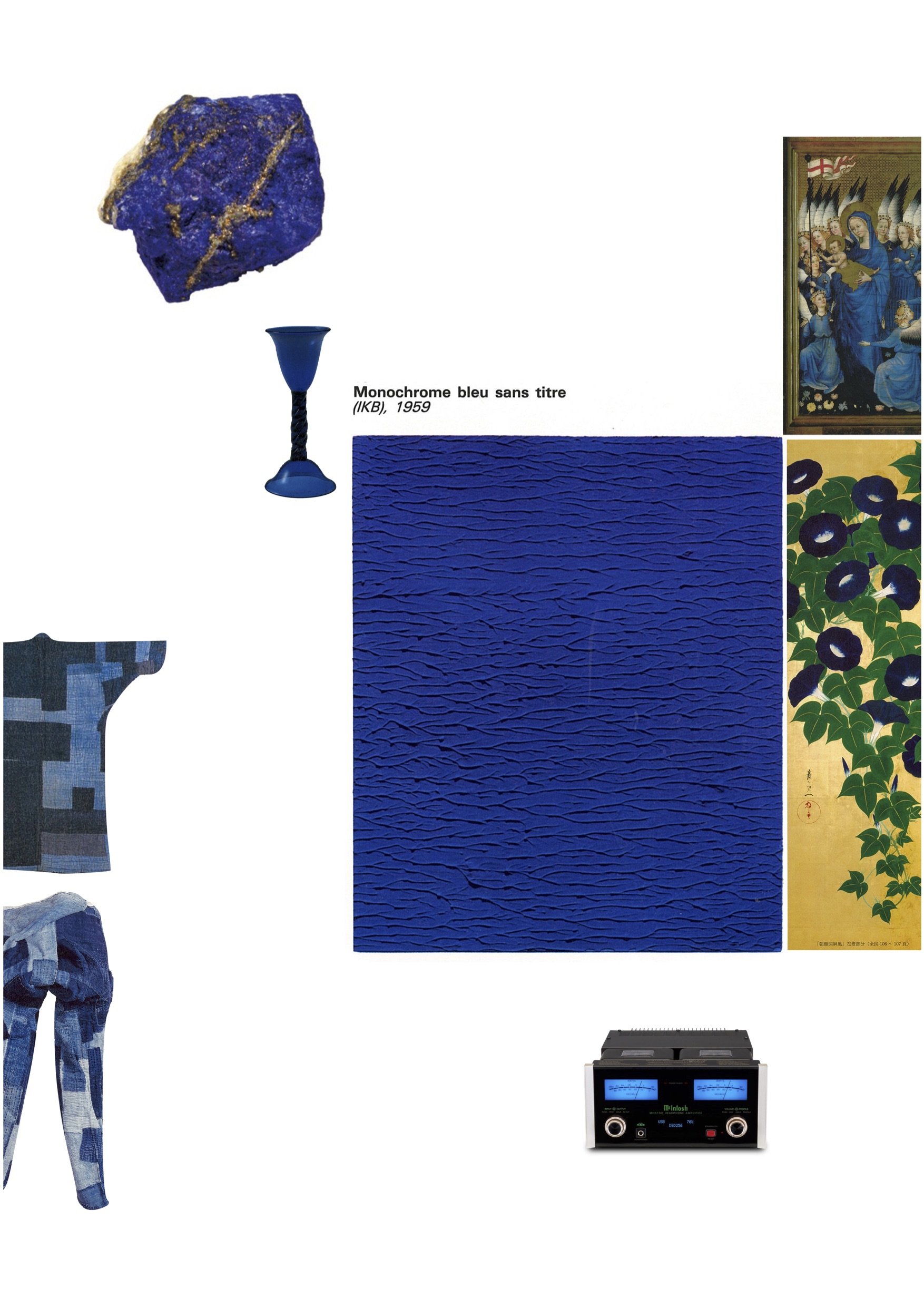

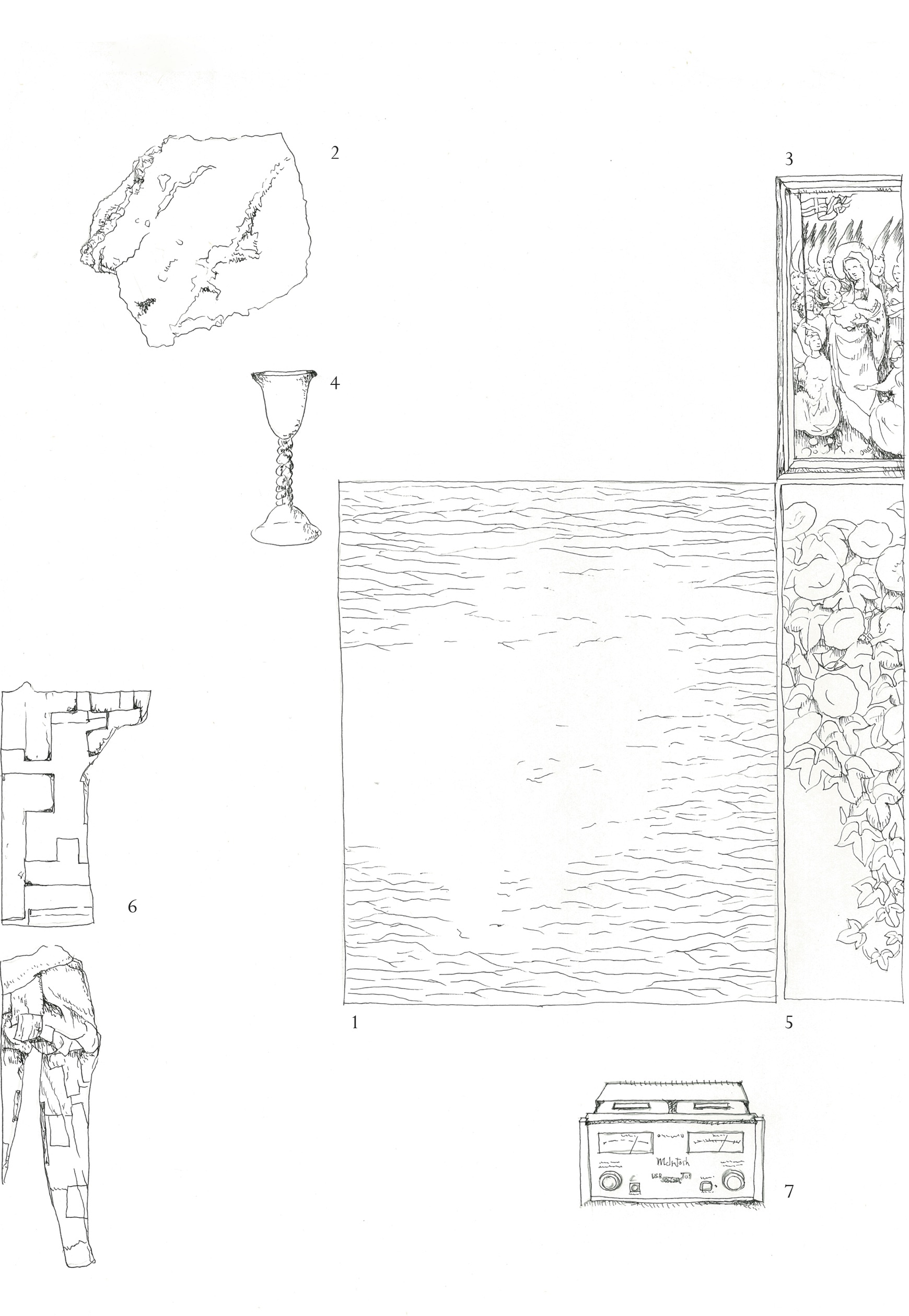

August 20th, 20181. International Klein Blue(IKB) /

インターナショナル・クライン・ブルー

今回の催しのために「青」を探していたとき、私は父親に相談した。父親は芸術や色々な方面に明るい。「青といえば?」父親はすぐさま私の意図をみてとり「クラインブルー」と言った。イブ・クラインのことは知っていたから、私もすぐさま、この企画の中枢は、この人の青であると直感した。

1957年にフランス人画家イブ・クライン(1928-1962)が開発した色。単色のみで描くモノクロニズムの画家だが、特に青を重用し、その青色で特許を取った。彼が青にのめり込んでいった経緯はこうだ。10代の頃、盟友のアルマンとパスカルと共に旅をしたときのこと。地元ニースのビーチで寝そべっていた3人は突如「世界を3人で分割する」ことを思いつく。アルマンは大地、パスカルは空気(言葉も含む)、彼は惑星を取り囲む宇宙空間を得た。むろんこれは「ポーズ」であり、実際に彼ら3人の若者が世界を分かつ力を持っていたわけではない。しかしイブ・クラインの、この空に対する象徴的な「ポーズ」は、以後の彼の芸術性を推し進める力となる”青い予見”を与えた。また、20歳のころロンドンの画材屋で働いていたときに、パステルの輝きに見とれた彼は、粉末状の純粋な顔料のもつオーラにはまり込んでいった。それ自体が本質的に「色」であり、強烈に「色」であり、また「物質」であることに驚喜した。しかし顔料は必ず膠などの展色材と混ぜて使わないと定着しない。これを混ぜ合わせてしまうと彼の望む輝きが失せてしまう。そこで彼は粉末の輝きを殺さない特殊な合成樹脂を混ぜてローラーで塗って定着させた。

イブ・クラインは、このように空や色などといった形のないものと、「形のある青」を結びつけることにこだわった。その根本にあったのは10代のころ出会った「薔薇十字団」の経典だと言われている。詳述は避けるがこのマックス・ハインデルという人の教典の根底には「生と形体の両極性、そして両者の究極的な統合」という観念がある。彼の青いタブローや、青に関するコンセプチュアルなアート行為は、すべて自分の信仰を具現化する行為だったのではないかと、美術評論家の東野芳明氏は書いている。そして私もそうであったら良いと思う。信念を見出し、それを考え、祈り、それを形にすることほど尊いことはあるまい。

この青は単なるウルトラマリン(に限りなく近いブルー)だが、イブ・クラインの青は、眼の豊潤な体験だけに淫した、強い知的快感を与えてくれる。この知的快感は、青と白の間を限りなく行き来した私のこの夏の快感そのもので、それはイブ・クラインの企みそのものだったのかもしれない。この文章はこの色の名前と同じ名前をもつ曲を聴きながら書いた。

/Monochrome bleu sans titre(IKB) 1959 メニル・コレクション蔵『Centre georges pompidou Yves klein』(Le Musee)

2. lapis lazuli /ラピスラズリ

ウルトラマリン(77007)の顔料の原料となる半貴石。ウルトラマリンとは「海を超えて」という意味。ここでいう「海」とは地中海を指し、超えてきたものこそが「ラピスラズリ」である。主にアフガニスタンで採掘され、ヨーロッパへ渡った。原石を顔料にする技術が複雑であったために最も高価な顔料となり、金と同等かそれ以上の価値があった。壁画や絵画などに使われたが、とにかく高価であるため、滅多なことでは使用できなかった。天然のウルトラマリンを使った画家で有名なのはフェルメールである。あのミルクメイドの前掛けがウルトラマリンの塊である。この青が、注がれゆく牛乳の白をより白くしている。この絵のオーラはこの石の青さによるものが大きい。

本物の天然ウルトラマリンは酸によって分解し、色を失う。例えばレモン汁などをたらし、硫黄臭を放ちながら透明な灰色に変わればそれはウルトラマリンであると判断できるというのだ。青の補色である黄色をしたレモンが青を捕食するとは面白い現象ではないか。

/http://www.istone.org/lazurite.html

3. The Wilton Diptych(right) /

イングランド王ウィルトンの二連祭壇画(右)

ラピスラズリの塊といえるような50cm ×30cmほどの大きさの小さな中世後期の祭壇画。旗を見ての通り、イギリスに関連している。リチャード二世がイングランドを治める王権を聖母マリアとキリストから授かるという主題のこの祭壇画は、蝶番で二枚の板が接続されて本のようにたためるようになっている。左側の板と右側の板にそれぞれ絵が描かれており、これはその右側の絵の部分である。左側には跪き祈りを捧げるリチャード二世が描かれており、それを右側に描かれる聖母マリア、幼児キリスト、そして11人の天使たちが受けるという図式。リチャード二世がイングランド国王になったのが11才の時だったので、天使が11人描かれており、天使たちは全員、リチャードの副紋章である白い雄ジカの飾りをつけている。幼児キリストを抱く聖母マリアは、キリストの足を掲げ、磔刑時に釘が打たれることを暗示している。

ラピスラズリから精製した天然のウルトラマリンは滅多なことでは使用できないと先述したが、このような聖母やキリストを描くことこそ「滅多なこと」であり、キリスト教における精霊のシンボルカラーである青は金より貴重な天然ウルトラマリンを使って描く価値があった。

/作者不詳 ロンドン ナショナル・ギャラリー蔵 『l’art gothique』(Citadelle & Mazenod)

4. 瑠璃 /七宝のひとつ

濃い赤みのある青色を瑠璃と呼ぶほか、ガラス、ガラス工芸の古称であり、韓国語ではその名残でガラスを「ユリ」という。仏教世界の中心にそびえ立つ須弥山で産出される宝石で、仏教の七宝(金・銀・瑠璃・玻璃・しゃこ・珊瑚・瑪瑙)の一つ。日本では瑠璃の洋名をラピスラズリとすることが多い。

/藍色ねじり脚付ガラス杯 神戸市立博物館蔵 ”(中略)西洋製ドリンキンググラスのツイスト・ステムを意識したものだが、日本的な変容と美意識が見られる。”『VIDRO&GIYAMAN びいどろぎやまん図譜』(淡交社)

5. 鈴木其一の朝顔 /しゃべり続ける絵

父親に連れられて2004年の東京国立近代美術館「琳派 RIMPA」展を観たのはいまから14年も前のことか。19歳だった私は、19歳なりに真剣に鑑賞したが、いつになっても父親が出てこなかった。母親と妹と三人でずっと売店で待っていた。すると頬を紅潮させた父親が出てきた。「いやーおれ、燕子花図の前でずっと泣いてた 途方もないわ」。19歳で生意気だった私はその時そんな父親を軽くあしらったが、何気にキョーレツな思い出だったらしく今でもその時のことを鮮明に覚えている。

私はその後、断続的に色々な所で何度も光琳の絵を観ているが、先日京都の細見美術館で「鈴木其一」の絵を初めて観た時はそれこそキョーレツだった。これから書くことは完全なる私感なので聞き流してもらっても構わないのだが…鈴木其一の絵がべらべらべらと喋りだしたのである。静かにしている酒井抱一の野草かなんかの優雅な絵の横で、とにかくうるさい。「俺です」「俺こんなの描きました」「ちょっと今回は変わったことしてみました」「そんな俺です」こんな調子である、どれどれとその絵を観てみると、ぶっ飛んでしまうほど上手い。まるでアドビーのイラストレーターで描いたんじゃないかというようなゆらぎの無さと、プロダクト感がある。自己主張がかなり強い。だいたいは京都の尾形光琳も、彼を私淑した江戸の酒井抱一も放蕩的で放埒で無責任な時代があったようだ。真面目な人間は後世に残れないんだなとガックシくるが、其一のやりっぷりはすごい。子供の頃から弟子入りして世話になっていた抱一も死んでしまって江戸琳派のさらに後期であるからやりたい放題。号の「菁々(せいせい)」も光琳の号「青々(せいせい)」を射程圏内に定めた上のものだ。そのころはもう抱一は軽く超えていたような気でいたらしい。

其一のこの青い朝顔図は父親が泣いた光琳の「燕子花図」の明らかな翻案であると言われている。光琳は伊勢物語の第九段東下りの場面をモチーフにしている。”其一の本作品は、すでにその色彩に秘められた文学的呪縛から逃れて自らのテクニックを造形的な美にのみ集中させているようにみえる”。其一が文学になんて興味なかったのか、切なくなるほど興味があったからこそ、興味がない振りをしたのか、腕が勝手に動き考えている暇もなかったのか知らないが、謙虚であったとは到底思えない。その溢れ出してしょうがない自己顕示欲は、愛おしい。父は光琳の途方の無さに涙したが、私は其一の途方の無い主張の強さと人間臭さに、意気投合してしまい仲良くなってしまったのだった。

/朝顔図屏風 Morning Glories メトロポリタン美術館蔵 『鈴木其一―琳派を超えた異才』(東京美術)

6. BORO /世界にわたった綿のボロ

青山骨董通りの「古民芸もりた」を訪れたときのことをよく覚えている。小さな布の欠片は時を経てすっかり色褪せているが、褪せた色同士の組合せは非常にモダンで擦れた艷があった。ひとつひとつの布切れをみていると、この布切れはどんな着物の一部だったんだろうと想像が膨らんだ。その後手に入れた店主の著書でBOROというものを知った。藍一色の擦り切れた人型の綿の塊には確実に魂があり、それを着倒した人物の気迫の激しさに思わず目をつむりたくなる。一般に襤褸と呼ばれる絹のボロに対して、森田氏が名付けた綿のボロはアルファベットだ。青山のお店の店頭に置いていたこの「たっつけのボロ」がニューヨークの有名なファッションメーカーの部長の目に止まり、拾い上げられてから綿のボロはBOROになったと森田氏は言う。なんでも海外のデザイナーは、これらをひとつひとつのピースに解体して再構築してリデザインするために日本のボロをどっさり買ってゆくのだそうだ。流通価格はかなり高い。これは知り合いの道具屋さんに聞いた話だ。

/『布の記憶』(青幻舎)

7. McIntosh /マッキントッシュのアンプ

この夏はずっと青と白のものを探していた。ある日、父親と顔を突き合わせてこの件について話していると、そこに父親の知り合いの「本屋の佐々木さん」が来た。引きが強いものだ。本屋の佐々木さんは大変に博学であり好事家であり食いしん坊なのだ。食いしん坊はさておき、私はさっそく自分の考えていることを本屋の佐々木さんに話しまくった。アレとかコレとかああいったモノをああしてこうして…と。すると佐々木さんはすぐさま、とめどもなく青いものや白いものを羅列してくれてそれを繋げようとしてくれる。その波に溺れそうになったときに、すでに白の候補にあがっていたマッキントッシュ(白の解説を参照のこと)のことを話したくて「例えばマッキントッシュとか」と私が言うと、我が意を得たりといったように「ああ。マッキントッシュの青ね」と本屋の佐々木さんは言うのだ。私は「え?マッキントッシュといったら白のポリカーボネイトでしょう」というと、数秒ののち「ああ、そっちのマッキントッシュの方ね、当然アンプのほうかと思った」と言うのだ。

これは面白いすれ違いだった。私のような柔らかくて薄っぺらい人間にとって、マッキントッシュといえばスティーブ・ジョブズのアップル(Apple Inc.)の「マッキントッシュ(Macintosh)」しかない。しかし本屋の佐々木さんのような硬派な好事家にとってはマッキントッシュといえば、アンプメーカーのマッキントッシュ・ラボ(McIntosh Laboratory, INC) の「マッキントッシュ(McIntosh)」なのだ。その特徴的な色をした対のメーター窓は「ブルーアイズ」と呼ばれてオーナーの所有感を満たしているという。

思わず力んでいた体が解けて、眼鏡を外したような心地がした。この本屋の佐々木さんとの軽妙なエピソードをもって、この夏の研究のエピローグとさせてもらいたい。BLUE版<完>

これは2018年8月阪急うめだ本店スーク暮しのアトリエでの展示のために書き下ろしたものです。

歴史や芸術の解釈には諸説がございます。あくまでも私説とお考えください。またこれらの調査は夏の自由研究であり営利目的ではございません。

* Al Pacino*

August 12th, 2018“時々、真夜中に目を覚ますと、彼が紅茶を淹れたり、ポップコーンやプレーンなM&Mを食べていることがあった。彼はプレーンなものが好きだった。私もプレーンな彼が好きだった。彼を愛していたが、私の愛は私をより良い人間にはしてくれなかった。これを言うのは嫌なのだけど、私はプレーンではなかった。過剰なのだった。”

ーこれは、ダイアンキートンが語るアル・パチーノ

街を歩いていたら、ショウウインドーに結婚式の写真が額に入って飾られていた。何のお店か一瞬分からなかったが、よく見るとそこはひどく古ぼけたテーラーだった。この結婚式は、ドン・コルレオーネの三男のマイケルが逃亡先のシシリーで出会ったアポロニアという女と結婚したシーンだった。黒いアルファロメオで乗り付けて強引に求婚をするシーンや、そのアルファロメオがアポロニアごと爆発するシーンなど、回想シーンで流れるシシリーの音楽を身体に纏っていると、とろけてしまいそうになる(それはゴッドファーザーⅡの中盤からやや唐突に始まるロバート・デ・ニーロによる移民初期のシーンも同様だ)。

これはごく自然な流れと言って良いと思うが、私はゴッドファーザーでアル・パチーノとロバート・デ・ニーロの虜になり、シチリア系マフィア系の映画を観漁った。(持ち前の真面目さからシチリア系アメリカ人監督マーティン・スコセッシ絡みも虱潰しにしていったのだ、ストーリーやキャラクターが酷似している部分でどのシーンがどの映画か分からなくなってゆき、スコセッシラインから外れようと思っていたところに、ふと正面衝突したタクシードライバーにノックアウトされるのだが、これはまた別のときに)

観れば観るほど、デ・ニーロは無口になってゆき、パチーノは孤立していた。周囲の(柔軟さからくる)複雑さから取り残されているような感覚。目的のもの以外を何も必要としておらず、二兎を追うということがない。しかも彼らはいつも決まってファミリーとトマトソースのスパゲッティを大鍋からとりわけている。

そんな時に読んだダイアン・キートンの自伝に最初の文章が書かれていた。ちょうどゴッドファーザーⅢの撮影時、アル・パチーノとダイアン・キートンの交際はもつれていた。修復不可能な恋愛の最中には冷静になる瞬間が多い。楽観的では無いが、不思議と悲観的でもなく、妙にプレーンな発想が出やすいのだろう。

真夜中にひとりでM&Mを食べていたアル。彼はひどく孤立していたかもしれない。けれど、まだ夜明けも遠い真っ暗な真夜中、彼女には彼が眩しかったのだろう。事実、文字を通して想像している私にも、その姿は眩しく目が痛いほどだった。

なぜだろう。頭のなかで、M&Mを奥歯で噛み砕いてみたら、砂を噛む思いがした。

バリエーションや変化への柔軟さなんて必要無いのかもしれない。

時の中に光が溶け込み、柔らかく曲がり、更には可逆となり、何もかもを可能にしている時代で、「不可能でありたい」と出し抜けに思った。

ダイアン・キートン的な人間、私自身もプレーンではなかった。これを言うのは嫌なのだけれど。

*love*

June 14th, 2018成田空港から乗り込んだNEXの車内で、彼は私に聞いた。紺色のスーツにヘリンボーン織りのブルーのシャツを着ていた。タイは無かった。スーツケースはデッキにある。固定するロープに鍵がかかる仕組みになっている。私はきらきらした気持ちを押し込めながら窓の外を見つめて考えるふりをしていた。景色は千葉の見知らぬ街を走っているようだった。それも10秒も持たず彼に向き直って「愛は花火、愛は爆発」とまさに花火のような笑顔で彼を見た。「それではだめだ」と彼はすぐに言った。彼の考えは完璧で縫い目が見えなかった。「愛ってなんだと思う」という自分の問に対して。

* * * * *

夫の仕事の都合で関西に越して1年が経った。夫は更にその半年ほど前から関西に単身赴任状態になっており、私は横浜の自宅に残り、週末夫が帰ってくるという生活が続いていた。私はといえば、寂しさはあったが、近所に仲の良い友人もいるからしょっちゅう会っていたし、夫の家族もほど近くに住んでいるので、食事やお風呂までもを夫の実家で済ませて姉の観るテレビドラマに文句を言って帰るというような楽な生活をしていた。深夜車を走らせて代官山の蔦屋で大量のCDを視聴して借りてきて朝までかけてインポートしても誰も困らない。金曜日の夜には夫が帰ってくるのが楽しみで、ちょっとした遠距離恋愛をしていた。けれど日曜日の夜には必ず私は機嫌を損ねた。夫はホテル生活で私というお喋りな邪魔者が居ないので好きなだけ働きまくり、食事も適当に済ませていたらしく、3月の誕生月に受けた健康診断の結果は散々なものだった。その結果を見て、私もとうとう覚悟を決め猫たちも連れて関西へ来たのだ。それが2017年の5月の末の頃だった。

最初は新鮮だった。新しい住まいを形にしないといけないし、ここでは何を食べてもうまいし、毎日何かしらの刺激が私の好奇心を満たした。移住して4ヶ月が経った頃、また夫の仕事に変化が出始めた。しょっちゅう東北地方へ出張するのだ。嫌な予感がしていたが10月ごろに「来年の9月までしばらくむこうに通うことになる」と言い出し、またも単身赴任状態になった。今回は最初からきつかった。好奇心を満たしていた見知らぬ街は、本当の見知らぬ街になり、私は孤独になった。孤独なりになんとか持ち前の明るさでもって暮らしていたが、今年の5月の連休で大きな打撃を受けた。夫は仕事の都合で連休中10日ほど帰ってこれなかった。布団の中で丸まってただただ時間がすぎるのを待っていた。寝ていれば何も考えなくても時間が過ぎてくれる。本当に辛かった。夫の姉が数日来てくれてやっと気が紛れたが、あれが無かったらと考えると今でもぞっとする。手元に睡眠薬がなくてよかったと思う。あったら絶対に飲んでいたと思う。この連休がダメージになったらしく、以後週中ひとりで過ごす時間の落ち込み方が自分でも手を付けられないほど進行した。一日中布団のなかで本を読む。けれど本当は本なんて読みたくない。けれど立ち上がることができない。ある日そんな自分が心底嫌になって、何も用はないけれど、梅田へ出てみた。丸善のビルに車を入れて、茶屋町をふらふら歩いていたが、何も目に入らない。私は自分自身のことしか見ていなかった。地面からも1センチほど浮いているらしく、歩いている実感がない。次第に泣けてきた。この鬱は週末夫の顔を見た瞬間に消える。木曜日の夜中に帰ってきて、金曜日は関西で出勤するが、夫が出勤した後も、朝から晩まで異常なまでの行動量になってあっちにいってこっちにいって食事の準備が間に合わないほどになる。数週間前にこの状況に気づいて自分自身が怖くなった。1週間の中に躁と鬱が見事なまでに出現する。はじめに「私は孤独になった」と書いたが、躁と鬱に気づいてはじめて、鬱の原因は孤独だったことに気づいた。

そんな中、先週末は夫を連れて新潟の実家に帰ってきた。この時期の越後平野は素晴らしい。日本海へ沈む夕日が水田に反射して暗くなりかけた地平線がほの明るい。水田には根を張りだした青い苗が整列している。未来への希望に満ちている。私と夫は早めにお風呂を済ませて、髪も乾かさず、まだ身体がぽっぽしているうちに近くの土手に夕日を見にいった。橋の真ん中で、ふたりのことを話した。川の真上に弥彦山がある。背後に輝く夕日はわたしたちの背中を照らしていた。私たちはお互いが依存しあっていることを認めた。愛と依存は表裏一体。ごちゃごちゃに混ざり合って渾然一体となっている。それをひとつひとつ選り分ける作業をしてゆこうと、夫が言った。私は大きな米びつに玄米と白米が混ざっているのを抱えて、紙の上に一握りづつ出してひとつひとつピンセットで選り分けている夫の姿を想像して吹き出した。「じゃあどっちが玄米でどっちが白米なのさ」と聞くと、「やはり依存という観点からいうと、精製された白米が依存だろうね。精製されすぎた糖は依存度が高いと言うし」「じゃあ玄米が愛なわけだ」「けど選り分けている作業の中では “あ、これは玄米でも白米でもなくてもち麦だ”というようなこともあるだろうね。(これは私が今もち麦ダイエットをしていることが何となく夫の頭にあったのだろう)」「そりゃそんなことにもなるだろうね」「あとは同じ白米でも、コシヒカリだったりササニシキだったりもするだろう。それも厳密に選り分けてゆくよ」「その、コシヒカリだかササニシキがある程度溜まったらどうするのさ」「そりゃよく洗って炊飯器で炊いてオニギリにして食べるよ」「あ、食べちゃうんだ。依存の塊を」そんなバカみたいな話をしていたら湯冷めして肌寒くなってきた。母と妹がすき焼きの準備をしてくれている。すき焼きにはやっぱり白米だよな、などと考えながら暗くなってきた土手を後にした。

「愛とは愛し続けるための努力をする行為」数年前の成田エクスプレスの中で、「愛は花火、愛は爆発」という私に彼はこう言った。「見つめ合っていてはだめだ。同じ方向を向かないといけない」挙げ句の、米の選り分け作業だ。納得もするけれど、今でも私は、冬でも花火をあげて、でたらめなまでに脳天気でいたいという思いがある。悪魔が天使との同居にもどかしさを感じているような時がある。それに、愛と依存はごちゃまぜになった玄米と白米じゃなくて、バニラとチョコのミックスのソフトクリームのようなものじゃないか。口の中で甘いのと苦いのが混ざるから美味しくて、選り分けることは不可能で、やってみたとしても、もう食い物にはならない。

外環開通のラジオCM

June 7th, 2018

新宿方面の夕焼けをホテルの部屋からみている。

家から持ってきたラガヴーリンをソーダで割って飲んでいる。駅の紀伊国屋で買った、パクチー味のおかきが美味しい。空調が効いた部屋、嵌め殺しの窓、今日もビルに夕陽落ちる。

大阪でも毎日、東京放送(TBSラジオ)を聴いている。ある日、外環道の新開通を知らせるラジオCMが流れ始めた。はじめて聴いた時、手が止まり息が止まり視界が狭くなっていくのを感じた。外環に新たな区間が開通する、ただそれだけのことを若い男の子と女の子の俳優が言うだけ、ただそれだけのことなのに。

親がよく車で松任谷由実を聴いていた。当時の若者にとってユーミンの音楽は、都会的であることの試験紙のようなものだったという話も、よく聞いていた。私の父親はどうもその試験に合格したつもりでいたクチのようだが。子どもの頃からあまりにも身体に染み付いていたこのメロディは、もはや私にとって特別でも何でも無かったはずなのに、なぜこうも胸を締め付けるんだろう。変わってゆく東京という街を思わせる、特別な旋律と、歌の中で語られる、ひとりの男の子のイメージも。