私の生活は非常に単調なものだ。

ややもすると、無音の中で自分の衣摺れと、猫がゆっくりと側を通る気配しかしないのだ。カラフェからグラスに水を注いでひと思いに飲み干しても、くうを、見つめてしまう。

夜は静かだ。テレビを持っていないので、煩い音もしないかわりに、閑話休題的な展開も、一切無い。AMをつけても午前中のラジオのような存在感のない会話もこの時間にはない。終わりかけの野球中継や気取ったDJの空回りの自己陶酔には付き合いきれないのだ。

自分の生活は自分で描くしかないのだ。たとえそれが、無彩色の水彩画であってもだ。

バスタブの角にふたつ、キャンドルを置いているが、あえてひとつだけ火をつける。ふたつでは明る過ぎるからだ。ガラスの大きなキャニスターにたっぷり入れてある岩塩を軽くふたつかみ湯に放り込む。岩塩には既に、ヴェティヴァーとサンダルウッドと少量のダマスクスローズの精油が混ぜてある。小さな白いフェイスタオルとiPhoneをデッキに置いて深く浸かる。1分ほどそうして目を閉じてみる。おもむろにyoutubeでキリンジのビルボード東京で演ったエイリアンズを再生する。

湿って、揺れているボーカルの男のファルセットは、優しく立ち昇る湯気とキャンドルの揺れる灯と直接的にぴったりと面で接してゆく。立てた膝の濡れた皮膚が水面に浮かび、鈍く灯を受けている。まるで夕方に降った雨に濡れた牛皮のようで、ハッとしてしまう。静かに呼吸をしていると、ローズの香りの先端に辿り着く。ようやく触れた薔薇の香りの蔓の先に、官能的な声が絡みついて頭の深いところが痺れてしまう。何度も何度も同じ声を求めてしまう。

「芸術と感情の記録」カテゴリーアーカイブ

菊地成孔のキリヌキ

October 18th, 2015

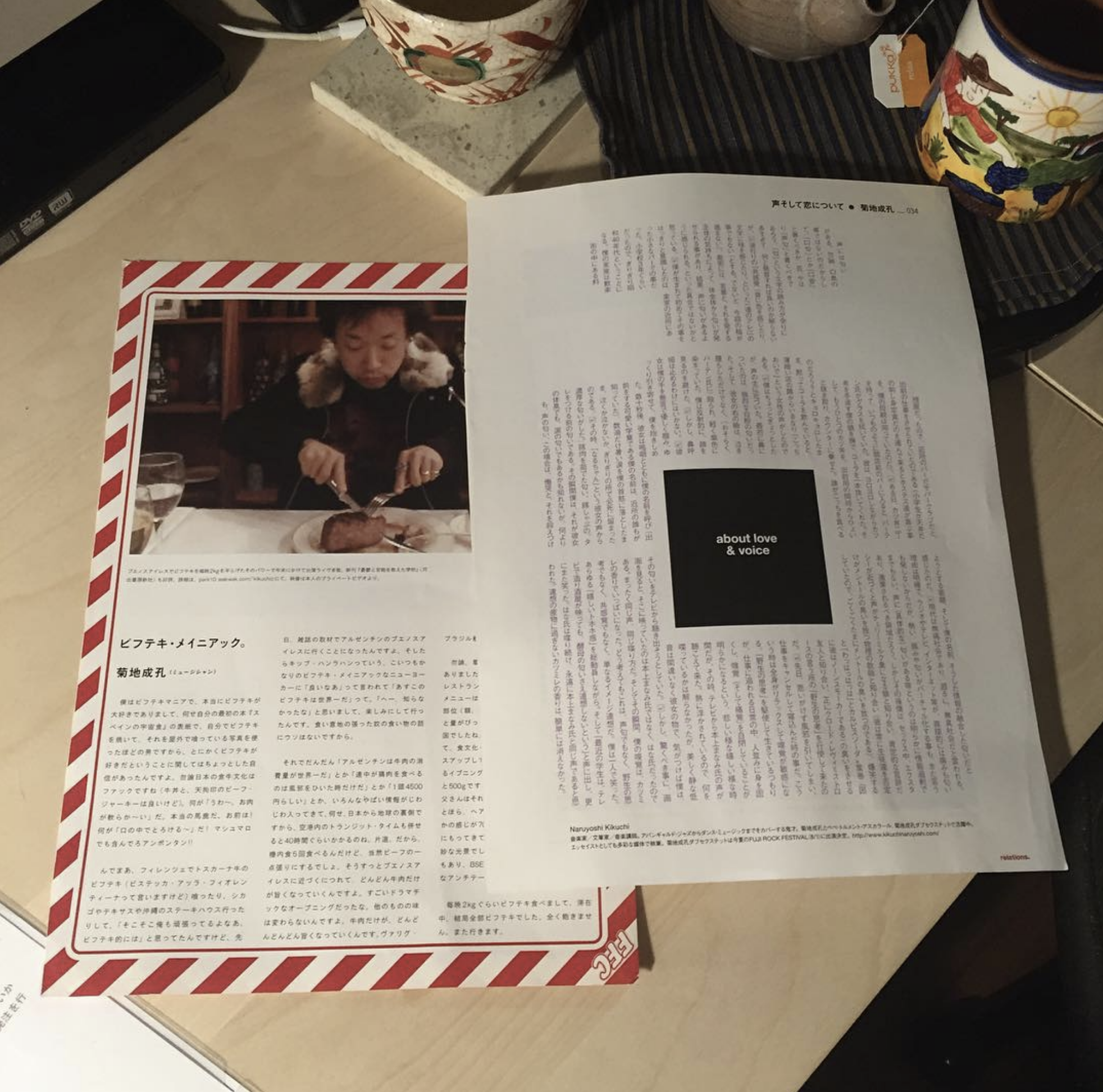

菊地成孔のキリヌキが半端に2枚あるのだが、これが全く捨てられない。

左はリラックスの寄稿。何かお肉の特集だった気がするが、高校の頃から引っ越しの度に持ち歩いてるなんて…。

ブエノスアイレスでビフテキを食べまくったという話。地球の裏側までトランジットしながら40時間、5回の機内食はビーフの一点張り。アルゼンチンに近づくにつれ牛肉だけがどんどん旨くなってゆくという話など。

右はメトロの無料誌の連載で、声に匂いがするっていう大好きだった回のやつ。昼どきの歓楽街、バーテンに殴られて青たんを作ったホステスが、カツ丼二丁を出前した幼い菊地さんを「なるちゃん」と呼び寄せて抱きしめた声から茹でた豚肉の匂いがした。という不思議な後味の話。レイアウトも香水のボトルのかたちで、くり抜かれた黒いタイトルも、おしゃれ。

いつかのユリイカのB級グルメ特集に書かれてる、マッシヴなC級丼の話など、菊地さんの幼い頃の話が大好きだ。

レモンの冷たさ

July 28th, 2014 レモンが好きです。これほど完全な存在は中々ありません。

レモンが好きです。これほど完全な存在は中々ありません。

姿が端正で洗練されています。両端がキュっと絞られ、たるんだところがありません。赤みの少ない青っぽい黄色も涼しげでいいです。寒色に近いイエローです。地中海の乾燥した陽気がいいなと思います。南国の湿り気のある果物とはちょっと趣が違うような気がします。シトラスという名前もとてもいいです。サ行と「ラ」が綺麗に軽くまとまっています。なぜこんなものの一顆が、こんなにも冴えて、完璧なのでしょう。神様が造ったものだからでしょうか。

レモンには食べ物以上の存在感があります。高校3年生の時「文学部」という部活に入っていました。もちろん活動は文化部的なそれです。同学年は私ひとりで、部長も後輩がやっていました。課題図書を決め、それを読んで書評するのが主な活動でした。もちろん自分で文章を書くこともします。私も蛹化したてのサナギのような純文学を書いていたものです。(「蛹化したてのサナギ」というのを、どういう意味にとってもらっても結構です。)そこで梶井基次郎などをよく読み合わせていました。『闇の絵巻』や『櫻の樹の下には』などちょっと重めなものを好む年頃でした。

『檸檬』は教科書にも載っていましたが、ここでもじっくり読みました。著者の胸につかえる悪熱に対する、檸檬の冷たさのたとえようもない良さは、最終的には著者の焦燥や鬱屈などの「ガチャガチャした色の階調をひっそりと紡錘形の身体の中へ吸収してしまって、カーンと冴えかえ」らせる救い神のような存在にまでなってゆきます。ラストシーン、気取り腐った丸善の洋書売り場での著者の企みは、文字通り色彩鮮やかに書かれています。「レモンエロウの絵具をチューブから搾り出して固めたようなあの単純な色」。私は個人的にターナーのダンディライオンのような少々青みを帯びた絵具をイメージしています。

私がこんなにもレモンの鮮烈さに憧れるのは、恐らくここが原点なんでしょう。

もちろん食べるのも大好きなので、国産で皮まで食べられるものを見つけるとちょっと多めに買ってしまいます。皮も実も全て食べつくします。たくさんレモンを買ってきたら、まず皮を包丁で剥きます。表面の黄色い部分だけを包丁でリンゴを剥く要領で剥いてゆき、竹串に刺して本部*1で乾燥させます。写真では実をスムージーに入れるために皮の白い部分までを剥きとっています。乾燥させた皮は爪1つ分くらいに千切って、紅茶やハーブティのポットに放り込みます。もしくはゼスターで皮をそいでオリーブオイルに漬けてレモンオイルを作っておきます。実は一度に大量には使えないので、全てスクイーザで絞り、製氷機に入れて凍らせます。製氷機でキューブにしておけば、ちょっと使いたいときはキューブ1つ分を解凍すればいいですし、お酒を飲むときなどはそのままグラスにポトンと落とせば、濃いレモン味です。

*1 過去のブログ「マッシュルームの丸干し」を参照のこと。

水を飲むためのグラス

July 24th, 2014 私には水を飲むためだけのタンブラーがあります。重くて大きくて円柱型で立ち上がりは垂直のガラスのタンブラーです。重くて大きいタンブラーに、飲むための水を入れて、すうっと飲みます。水はこうやって飲むのが一番いいです。

私には水を飲むためだけのタンブラーがあります。重くて大きくて円柱型で立ち上がりは垂直のガラスのタンブラーです。重くて大きいタンブラーに、飲むための水を入れて、すうっと飲みます。水はこうやって飲むのが一番いいです。

こうやって水を飲んで気分がよくなると、アントニオ・カルロス・ジョビン(Antonio Carlos Jobim)の『おいしい水(Água de Beber)』をつい口ずさんでいます。面白いタイトルですが、歌詞も興味深いです。ポルトガル語の歌詞では、「愛とは心を苦しめるが救いもする。私は愛を受け入れる」というもので、人にとって水が存在するように、水を愛の隠喩として表現しています。この曲をアメリカ人がアメリカ語に訳したものが大ヒットしたそうです。(このあとの文脈にそなえて敢えて「アメリカ語」と言わせてください。)ここでは「私は花、あなたは水。私を生かすのはあなたの愛」といった調子で、首を傾げてしまいました。その楽観的で翳のない大衆のキャラクターには、「残念だ」という言葉も出ません。人生に翳は絶対的に必要です。それを意識的か無意識的にか消してしまっているのがとてもつまらないです。ポルトガル旅行でファドを聴いてきました。ファドは「宿命」を意味する言葉でポルトガルの民謡です。照明を暗くしたクラブで夜遅くから始まるファドの音色に人生の翳を感じました。『おいしい水』はあくまでも曲調の軽いボザノヴァです。この軽さに潜む暗さがとても好きです。

水が入ったグラスといえば、伊丹十三さんの『お葬式』は鰻の蒲焼き、アボカード、紀伊國屋のハムの食卓で、菅井きんがお湯割りを作るシーンから始まります。新吉が倒れて置き去りになった食卓で暗いライトに鈍く輝くお湯割りのグラスが綺麗でした。同じく伊丹さんの『大病人』でがん患者の大病人の役の三國連太郎が、医者役の津川雅彦が診察室で飲んでいたブランデーを見て、それの薄いお湯割りを所望するシーンがあります。がんを告知しようとしていた津川は患者に酒を出すのを一瞬迷いながらも、彼にお湯割りを作るのですが、そのシーンがまた、センスがいいのです。手のひらに収まる小さいグラスに電気ポットからお湯を注ぎ、傍らにあったエビアンの1Lボトルで湯をさます。そして自分のコップから1滴だけブランデーを落とし、ペン立ての赤ボールペンをマドラーにしてお湯割りを作るのです。黒ボールペンじゃなく赤ボールペンというのも伊丹さんの演出だと思います。エビアンの水色と赤字のデザインに赤ボールペンが映えています。また同じく伊丹さんの『スーパーの女』では脳天気なオーナーのデスクの上に、苺の皿と並んでヴォルビックが置かれています。『大病人』は93年、『スーパーの女』は96年公開ですが、このころエビアンやヴォルビックはどれだけポピュラーだったのでしょうか。伊丹十三さんが存命していたら、今どんなセンスを先取りしていたのでしょうか。

水やそれを入れるグラスは、その特性どおり、表現や思い入れで何者にでもなれる非常に透明な存在です。その透明さにいつも憧れています。

天神のバスセンター

May 2nd, 2014 母が自分の母の危篤の連絡を受けて帰り、天神バスセンターから病院に電話したとき、もう息を引き取った後でした。

母が自分の母の危篤の連絡を受けて帰り、天神バスセンターから病院に電話したとき、もう息を引き取った後でした。

私はまだ、物事がわからない子どもでした。死んだ祖母の記憶はほとんど無く、その日の記憶もありません。去年の夏に両親と夫の4人で母の実家へ行った時に、福岡空港から乗ったバスが天神のバスセンターに着いた時、母が何気なく話してくれました。私も成人して随分経ちますが、知りませんでした。物心がついた頃にはもう、祖母は母の話づてに語られる存在でした。母が語る自分の母の像を、私もそのまま聞いていましたので、私にとって死んだ祖母は、祖母というよりも、母の母という、もうひとりの母、というような感覚でいるかもしれません。

先日夫とふたりでまた母の実家を訪れました。バスが天神のバスセンターに着くと、32歳のまだ若い母の気持ちになって、自分の母の死のように祖母の死を想いました。これは、母が死ぬことの想像ではなく、もうひとりの母の死なのです。私と母が同一人物になったような不思議な感覚でした。